1998 (numero esaurito)

Claudio Di Scalzo

Critica della Ragione Provinciale.

Lo strapaesano Telematico

Caro Massimo Marianetti o devo scrivere Antonio Tabucchi? (...) Nella tua lettera c’è la grammatica di una salda saggezza kantiana che sicuramente si mischia con l’andamento del tuo sguardo sul mondo. So che ti scriverò di getto. Prendermi per le corna sarà un esercizio che forse scompaginerà la tua lettura delle Lettere Luterane. Straordinarie queste lettere, che tu citi ampiamente, per acutezza e paradosso, ma non le condivido. Io sono a favore della modernità o meglio ne accetto il passo lungo sul secolo perché i provinciali come me li ha liberati. Avrei forse potuto conoscere la cultura se non fosse arrivato il fiato moderno a scompaginare i carri di buoi, tanto stabili, e i fienili ricolmi? Ne dubito assai. E le canottiere sudate tanto da strizzarle e gli scaldaletto sotto le lenzuola per difenderci dalle pareti gelide non li rimpiango. E neppure le veglie al camino. Meglio la televisione e le ballerine seminude che ballano. Altro che parroco con la lista dei libri proibiti a misurarti il bollore! che se poi scappavi dalla canonica ritrovavi altri libri, proibiti proibitissimi, nella sezione con la falce e il martello. E so bene,che non ci sono più radici a meno di fantasticarne altre, di altrettanto forti, diventando un adepto della destra nazional popolare o un caratterista folcloristico con la candela in mano in qualche fiera del fondamentalismo ambientalista. La provincia è una sagoma vuota ma anche la città lo è. E nel movimento bascullatorio fra queste due identità si va e si viene mischiandoci a nostra insaputa. Le strade telematiche fanno il resto. Saint-Germain-des-Prés in Valchiavenna: un simulacro. Ma anche quello parigino lo è. Nella geofilosofia che io penso per illuminazioni, le comunità locali faranno i loro “racconti” contro o al posto (come dice Lyotard) dei “grandi racconti” idealistici e illuministici per rinnovare Comunità e Contratto. E per farlo bisogna sapere chi e che siamo stati. Rivendicare anche la selvatichezza e come abbiamo preso la Parola. La geofilosofia è un’idea che io prendo dai selvatici novecenteschi, dove posso danzarci le mie inclinazioni al deleuzismo. E con essa il progetto di affidarmi a un pensiero “nomade”, “rizomatico”. Non c’è più un pensiero che valga dagli Urali a New York. L’evento della tecnica l’ha mandato in pezzi e ne impedisce la riformulazione. Ecco perché il marxismo è crollato, ecco perché l’idealismo è una scatoletta vuota sottospirito. Il nomadismo poi impone l’orizzontalità e il fare Rete. E di nomadismo rizomatico i signori delle lettere e delle arti non vogliono sentir parlare perché è anarchico e ovviamente non rende. Sono lì a fare le uova più o meno d’oro più o meno di rame. Su cosa scrivono? sul loro io lacerato. Che novità! o sui massacri del novecento – campi di concentramento e gulag soprattutto – ricamandoci un piagnisteo illustrato valido per le pagine similculturali di “Sette” o al peggio per “Gente”. Auschwitz accanto alle cosce tornite della signorina che si depila senza dolore. Raccontano i loro dolori fisici, i mestrui nevrotici, le indisposizioni amorose che calamitano altre indisposizioni. Sono tutti nipoti imbambolati di Sartre: ovvero di rivoluzione e salotto: piatti ricercati e molotov imbottigliate a pensiero finto-trasgressivo che i grulli dovrebbero conservare in biblioteche-cantine. A nessuno di loro viene in mente che l’artista deve diventare impresentabile. Rovistare negli sputi sotto a questo cielo della tecnica. Calcarsi tutte le alterazioni sullo sterno e poi da esse farsi mettere in cinta fino a ridurre il letto a un cimiciaio di sogni marciti. Per cosa hanno transitato la terra angeli come Rimbaud e Céline? Per finire nelle collane di saggistica dirette da signori che calzano scarpe che respirano? Invece, caro Massimo, abbiamo questi impettiti filosofi del pensiero liofilizzato e importato e poi gli scrittori delle nuove generazioni che spiano dai tatuaggi ombelicali ai crack stradali e poi i destri sacerdoti di un brutalismo fiorito alla Pitigrilli. Accanto a questa congrega, intenti a duettare come in ogni brava commediola putrescente, questa sì provinciale, ci sono i cattivi (quelli che tu indichi nei Pulp e nei Cannibali) che si fanno il maquillage con i consigli del giovane (anch’esso) studioso di estetica che sa tutto sul bric-a-brac di avanguardia più pubblicità. Questi ragazzi vogliono apparire come i loro più anziani dirimpettai (che però prediligono la carta stampata), ma scelgono il volo alto sull’etere e l’abbraccio con il tubo catodico. Tutti e due i gruppi badano agli sghei. A questi figurini bisogna strappargli i peli lì dove fa male. E se non è possibile torcergli il sorrisino con le opere mettiamo un campo minato di silenzio fra noi e loro. Poi ridiamoci sopra. Ridere è un’arte. Rappresentiamoli con il comico elevato al cubo e questo genere pesantuccio leghiamolo ai loro piedi per farli affondare nella notte epigonale che cala sul secolo. Sarebbero ingoiati comunque ma forse è giusto accelerare la loro scomparsa. Poi, a galla fra le stelle, rimarranno quei dieci o più nomi che lo meritano veramente. Bel programma vero?, ma non è certo una scampagnata. C’è da giocarcisi la cervice!

Questo per dirti, caro Antonio-Massimo che la mia selvatichezza non solo la rivendico ma la coltivo. E se in questa valle d’abeti zuppata nell’autunnale tramonto terra-siena bruciata, dalla mia Pisa dalla storta torre sempreverde, mi arriva alle orecchie il fastidioso zampognare anormale di un pastore dell’insegnamento universitario sulla nobile “Rivista dei Libri” (ottobre ‘98) che cerca di sfregiarmi con l’accusa infamante (?) di “strapaesano” cantore delle sanguinose gesta di Lotta Continua (che Sofri rimanga murato vivo dicono le note più stridenti), io con questo belato allupato che annuncia l’irrimediabile inverno della critica ideologica universitaria mi ci scaldo i polpastrelli del cuore e rivendico la mia identità di strapaesano telematico. Per me strapaesano non è un’offesa. Uno scrittore selvaggio come Fabio Tombari ha scritto il più intenso bestiario italiano del novecento e Mino Maccari è un grande pittore. Non credi che il riflettere sul pozzo nero cosparso di coriandoli che è il novecento sia un esercizio spirituale degno? Ma qualcosa posso aggiungere per dirti che strapaesano oggi non vuol dire neppure scrivere romanzi picareschi ambientati in microscopici centri per recuperare il regionalismo crepuscolare o neorealista o le minutaglie di Loria come fanno certi scrittori covati dalla rivista “Transpadana”. Questi scrittori, caro Antonio-Massimo, sono bandierine portate a secondare i venti del mercato librario: se andavi a Francoforte avresti potuto scoprire che contrapposti ai Pulp e ai Cannibali, che giustamente prendi in giro, stanno allevando una generazione di morettini spersi a Cesena. Definirmi strapaesano serve anche a non farmi incasellare. Non sarà mica un fascista di sinistra? sai con gli ex di Lotta Continua non si può mai sapere! (...)

A questi neocantori dell’idillio provinciale bisogna che dica, prima o poi, che la provincia bisogna consumarla fino all’ultima zolla e non recuperarla e da qui raccontare l’esito della nostra appartenenza disertata che già nella parola Herkunft ha il suo doppio destino di appartenenza e provenienza. Naturalmente se queste intuizioni figlieranno opere degne non so dirtelo. Forse sono nato per piantare alberi e ricavarne semi. Non mi lamenterei di questo destino artistico. Ma ora basta con le campiture sull’idea di Provincia. Voglio riservarmi un poco di spazio per la definizione globale di borghesi che dai, sulla scorta di Pasolini, a tutti coloro che più o meno sono passati dalla bicicletta alla Punto, studiando nella scuola Media unificata. E anche qui scuoto il capo. Dissento. Non posso dirti con precisione a quale categoria economica appartenga, ma so con certezza che sono un rivoltoso e questo stato d’animo, ideale e pratico, sicuramente fa coppia in me con la selvatichezza. Se poi questa sia rivolta borghese o proletaria o sottoproletaria non me ne frega assolutamente nulla. Basta non diventare rivoluzionari. Quest’ultimi sono sempre stati contigui con il potere. Loro pensano che alla microfisica del potere si possa rispondere occupando a più non posso posti di potere. Si dicono liberali ma pensano sempre da marxisti ortodossi. Come vedi l’ex di Lotta Continua, presente allora nei racconti di voi adolescenti, non ha perso la voglia di andare contro i sistemi di sapere e di potere organizzati. Spero che questo rafforzi la tua stima per me e anche l’affetto. Salutami la “mia” Vecchiano e la torre Ghibellina. A volte, da qui, sento che le ombre dei vivi e dei morti che là si agitano, magari arruffate dal vento mediatico, continuano ad allattarmi. Scopro che oggi mi nutrono anche le Vespe urlanti in circuito perenne attorno a una statua di Garibaldi senza più spada. Intuisco che è una giostra, una delle tante, della postmodernità e non una corona di spine da cingere.

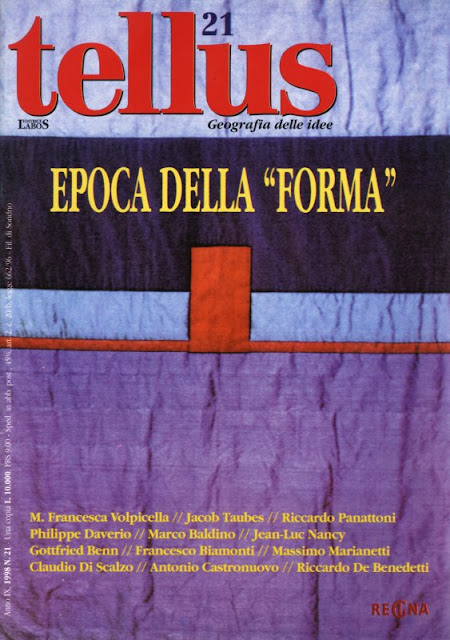

(da TELLUS 18: "EPOCA DELLA "FORMA"", 1998. Editrice Labos Morbegno)

La rivista-annuario TELLUS ha terminato la serie diretta da Claudio Di Scalzo con il numero 30 nel 2009.

Questo per dirti, caro Antonio-Massimo che la mia selvatichezza non solo la rivendico ma la coltivo. E se in questa valle d’abeti zuppata nell’autunnale tramonto terra-siena bruciata, dalla mia Pisa dalla storta torre sempreverde, mi arriva alle orecchie il fastidioso zampognare anormale di un pastore dell’insegnamento universitario sulla nobile “Rivista dei Libri” (ottobre ‘98) che cerca di sfregiarmi con l’accusa infamante (?) di “strapaesano” cantore delle sanguinose gesta di Lotta Continua (che Sofri rimanga murato vivo dicono le note più stridenti), io con questo belato allupato che annuncia l’irrimediabile inverno della critica ideologica universitaria mi ci scaldo i polpastrelli del cuore e rivendico la mia identità di strapaesano telematico. Per me strapaesano non è un’offesa. Uno scrittore selvaggio come Fabio Tombari ha scritto il più intenso bestiario italiano del novecento e Mino Maccari è un grande pittore. Non credi che il riflettere sul pozzo nero cosparso di coriandoli che è il novecento sia un esercizio spirituale degno? Ma qualcosa posso aggiungere per dirti che strapaesano oggi non vuol dire neppure scrivere romanzi picareschi ambientati in microscopici centri per recuperare il regionalismo crepuscolare o neorealista o le minutaglie di Loria come fanno certi scrittori covati dalla rivista “Transpadana”. Questi scrittori, caro Antonio-Massimo, sono bandierine portate a secondare i venti del mercato librario: se andavi a Francoforte avresti potuto scoprire che contrapposti ai Pulp e ai Cannibali, che giustamente prendi in giro, stanno allevando una generazione di morettini spersi a Cesena. Definirmi strapaesano serve anche a non farmi incasellare. Non sarà mica un fascista di sinistra? sai con gli ex di Lotta Continua non si può mai sapere! (...)

A questi neocantori dell’idillio provinciale bisogna che dica, prima o poi, che la provincia bisogna consumarla fino all’ultima zolla e non recuperarla e da qui raccontare l’esito della nostra appartenenza disertata che già nella parola Herkunft ha il suo doppio destino di appartenenza e provenienza. Naturalmente se queste intuizioni figlieranno opere degne non so dirtelo. Forse sono nato per piantare alberi e ricavarne semi. Non mi lamenterei di questo destino artistico. Ma ora basta con le campiture sull’idea di Provincia. Voglio riservarmi un poco di spazio per la definizione globale di borghesi che dai, sulla scorta di Pasolini, a tutti coloro che più o meno sono passati dalla bicicletta alla Punto, studiando nella scuola Media unificata. E anche qui scuoto il capo. Dissento. Non posso dirti con precisione a quale categoria economica appartenga, ma so con certezza che sono un rivoltoso e questo stato d’animo, ideale e pratico, sicuramente fa coppia in me con la selvatichezza. Se poi questa sia rivolta borghese o proletaria o sottoproletaria non me ne frega assolutamente nulla. Basta non diventare rivoluzionari. Quest’ultimi sono sempre stati contigui con il potere. Loro pensano che alla microfisica del potere si possa rispondere occupando a più non posso posti di potere. Si dicono liberali ma pensano sempre da marxisti ortodossi. Come vedi l’ex di Lotta Continua, presente allora nei racconti di voi adolescenti, non ha perso la voglia di andare contro i sistemi di sapere e di potere organizzati. Spero che questo rafforzi la tua stima per me e anche l’affetto. Salutami la “mia” Vecchiano e la torre Ghibellina. A volte, da qui, sento che le ombre dei vivi e dei morti che là si agitano, magari arruffate dal vento mediatico, continuano ad allattarmi. Scopro che oggi mi nutrono anche le Vespe urlanti in circuito perenne attorno a una statua di Garibaldi senza più spada. Intuisco che è una giostra, una delle tante, della postmodernità e non una corona di spine da cingere.

°°°

(da TELLUS 18: "EPOCA DELLA "FORMA"", 1998. Editrice Labos Morbegno)

La rivista-annuario TELLUS ha terminato la serie diretta da Claudio Di Scalzo con il numero 30 nel 2009.

Nessun commento:

Posta un commento